トピック

Tintri VMstoreが変える仮想化・Kubernetesストレージの常識

仮想インフラ専用データマネージメントプラットフォーム

- 提供:

- 株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン

2025年7月28日 09:15

Tintriは、仮想マシン用のストレージアプライアンス「Tintri VMstore」を提供してきたが、6月には日本においてもKubernetes対応を発表するなどさらに進化を続けている。LUNやボリュームといったストレージ独特の管理がなく仮想マシン単位に可視化、データ保護、性能保証なとができるTintri VMstoreが、Kubernetes、コンテナにその領域を広げ、オブジェクト対応ストレージとしてリードをさらに広げた。

6月16・17日に開催されたクラウド技術の国際イベント「KubeCon Japan」で来日したTintriのシニア・バイスプレジデントのPhil Trickovic氏に、Tintri製品の特色や、今回のKubernetes対応について話を聞いた。

ハイパーバイザーと透過的に仮想マシンを理解し、シンプルに使える

――まずはTintriの設立から現在までの歴史をお教えください。

Trickovic氏: Tintriは2008年に設立されました。VMware で開発の責任者を担当していたエンジニア達が、仮想マシンのサービスをより効率的で最適化されたものにして、さらにそこにAIを活用することで仮想インフラにとって理想的なストレージを開発しようと考えてスタートしました。

――Tintriのストレージは仮想インフラ専用であることが特徴です。このようなアーキテクチャになった背景をお聞かせください。やはり創設者がVMware出身ということが大きいのでしょうか。

Trickovic氏: はい、着想を得たときから、仮想マシンにフォーカスしています。VMware出身ということと、VMwareが大きな市場シェアを持っているということはありますが、必ずしもVMwareのみというわけではなく、オープンソースのKVMやCitrixのXenServer、MicrosoftのHyper-Vなどもサポートしています。

仮想化ハイパーバイザーはVMwareよりずっと以前からある技術ですが、ストレージはレガシーなハードウェアに合わせたレガシーな方法が取り続けられていました。そこでTintriは、新しいユースケースに合わせた、それまでと異なるアーキテクチャを考えました。

同じことは、マイクロサービスやコンテナ、Kubernetesについても言えて、最も進んだロジックによるベストな技術が必要だと考えています。

――やはり、従来からのストレージでは、仮想化基盤のストレージとしては使いにくい面があったということでしょうか。

Trickovic氏: はい。Tintriでは、エンドユーザーが使うときに、伝統的なボリュームやLUN(論理ユニット番号)を意識する必要はないようにして、ストレージ管理をシンプルにしています。われわれはその技術を確立して、多くの特許も取得しています。

――ストレージ管理者から見た、Tintriのストレージのメリットはどうでしょうか。

Trickovic氏: 管理者の視点では、これまでレガシーなシステムの基本的な管理に費やしていた工数が、非常にシンプルになります。手動でストレージを分割したり、RAIDを組んだりする必要もありません。Tintriでは、タスクのほとんどを1つに統合しています。管理するオブジェクトは1つ、マウントポイントも1つ。RAIDを管理する必要もありません。何百もある項目を管理する代わりに、1つを管理するだけです。とてもとてもシンプルで簡単です。

――サーバーの仮想化とインフラ運用をシンプルにする目的では、この10年ほどHCI(Hyper-Converged Infrastructure)も注目されてきたと思います。TintriとHCIのアプローチは違いますが、HCIについてはどのようにお考えでしょうか。

Trickovic氏: HCIは一般的な用途ではよいものだと思います。ただし、プロジェクトの要件でサーバーとストレージを分離したい、局所的にリソースを追加したいという場合でも、HCIは統合されているがゆえに分離できないことになります。つまりは、HCI によるロックインが生じてしまうという問題があります。そこがTintriと違うところです。

2014年にDockerが正式リリースされた頃から、世の中がクラウドネイティブコンピューティングに進みました。それによって、コンピューティングがクラウドに移ってきて、オンプレミスのハードウェア要件としてサーバーが減っています。われわれの戦略もその道を歩んでいます。

高度な分析機能や、AIによる最適化、スナップショットの機能も特徴

――Tintriのストレージでは、高度な分析機能も特徴だと聞いています。それがどういった効果をもたらすのか教えてください。

Trickovic氏: 分析のためのデータは、基本的にアプライアンスに7日間分、Tintri Global Center(統合マネージメントツール)に 1ヶ月分保存されます。保持される情報は、オブジェクトレベルの非常に粒度の細かな情報です。またそれを、さらに長期的な統計値のリポジトリであるTintri Analyticsに持っていくこともできます。これにより、モデルを作り、コンピュートやネットワーク、帯域幅、容量などの利用状況だけでなく、ユースケースに合わせて実際に必要なことを教えてくれます。ドライブの問題を事前に予測することもできます( 図1 )。

――その機能は、管理者に何かをアドバイスするものでしょうか、それとも自律的に最適化を実行するものでしょうか。

Trickovic氏: ポリシーベースで、どちらにも設定できます。統計値を集約して分析した結果に基づいて自動的に設定変更することもできますし、管理者が自分で結果を見て設定を変えることもできます。

――また、スナップショットもTintriの特徴だと聞いています。他社ストレージのスナップショットと比べた強みを教えてください。

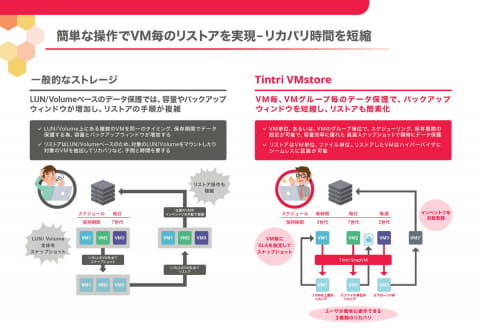

Trickovic氏: Tintriのスナップショットはオブジェクトごとに実行することができます。さらには差分データの読み書きを行わず、メタデータのスナップショットを取得するだけなので、性能劣化がなく、とても高速です。この技術はクローニングに活用されており、大規模なクローニングを短時間でインフラに負荷を掛けずに行うことができます。そして復元機能もメタデータの更新だけで行うので、ランサムウェアの攻撃があったときなどにも特定の時点に瞬時にデータを戻すことが可能です( 図2 )。

――昨今では、AIがIT業界の最大のトピックになっています。TintriではAIにどのように取り組んでいるか教えてください。

Trickovic氏: まず、われわれのストレージアプライアンス自体が、まさにAIです。常に帯域幅やコンピューティングなどの使用状況を分析し、ユーザーの介入なしに自律的にリアルタイムで調整します。また、顧客から得た利用状況や統計データをもとにLBM(大規模行動モデル)を構築し、製品をよりよいものにしています。

お客様のAIへの寄与としては、エージェントをロールアウトするときに、スナップショットが非常に役立つと思います。スナップショットを活用したセルフポータルの事例としては、バンク・オブ・ニューヨークのケース( ※1 )をWebで公開しています。

※1 Bank of New York Is Proof That Self-Service Is Not Science Fiction

https://tintri.com/blog/bank-new-york-proof-self-service-not-science-fiction/

VMstoreのデータマネジメント機能をKubernetesからも利用できる

――今回、Tintriはコンテナ対応の強化を発表しました。その狙いと戦略をお聞かせください。

Trickovic氏: 今回の発表は基本的に、Kubernetes環境のフルサポートです。VMstoreでは1年半前から、VMwareのKubernetesディストリビューションである「Tanzu」をサポートしていました。今回は、これをCNCF(Cloud Native Computing Foundation)のネイティブなKubernetesに広げるもので、24時間365日のサポートが含まれます。

――TintriのKubernetes対応強化は、アプリケーション開発者にはどのようなメリットがあるでしょうか。

Trickovic氏: 開発者がセルフサービスによってシンプルに利用できるようになります。TintriのVMstoreにはマルチテナントの機能があり、開発者は自分自身の環境を作り、テスト及びロールバックを自身で簡単に、かつ短時間でできます。

Tintriは、高速なストレージ性能に加え、スナップショットなどの優れたデータマネージメント機能を活用することで、従来から開発環境の工数を大幅に削減してきました。近年、開発環境では仮想マシンから、よりCI/CDの効率性が求められるKubernetesへの移行が加速しています。Tintriとしては仮想マシンで培った独自のアーキテクチャと管理ツールのサポートをKubernetesにも広げることで、さらなる開発効率の向上と工数削減に寄与していく考えです。

――競合のストレージベンダー各社がソフトウェア会社を買収してコンテナ対応を強化している動きもあります。Tintriはそれとどう違うのか、どのような価値をユーザーに提供できるのかを教えてください。

Trickovic氏: 競合の動向には常に注目しています。ただし、競合ではコンテナ対応の部分は買収した技術を統合したもので、管理体系やインターフェイスがコンテナと仮想マシンとで別になってしまうということがあります。一方でTintriは、別の技術でKubernetesを包含することなく、完全に統合することに成功しています。これまで培ってきた仮想マシンの管理手法をそのままコンテナにも使っているので、対象領域は広がってもシンプルさはそのまま、という違いがあります。

――今回のKubernetes対応は、米国では2024年11月に発表されています。すでに採用事例などがあったら教えてください。

Trickovic氏: 名前は出せませんが、大手電機メーカーなどの事例があります。Kubernetes環境にVMstoreを使うことで、コストが削減でき、お客様のビジネスに貢献しています。

――最後に、日本のIT担当者やお客様へのメッセージをお願いします。

Trickovic氏: 日本企業は、新たなテクノロジーの採用はほかの国より遅い傾向にありますが、そこからの習得が早く、活用が始まってからの新たな利用や運用方法を見出すのに優れていると思います。Kubernetesの分野でも同じことが起きると思いますので、非常に期待しています。

――ありがとうございました。

株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン Tintri事業部

URL:https://tintri.co.jp/