ニュース

内田洋行の2025年度連結業績は増収増益、すべての項目で過去最高を記録

公共、オフィス、情報の全セグメントで増収増益を達成

2025年9月4日 06:15

株式会社内田洋行は2日、2025年度(2024年8月~2025年7月)の連結業績を発表した。それによると、売上高は前年比21.3%増の3370億円、営業利益は同30.3%増の121億円、経常利益は同29.5%増の131億円、当期純利益は同40.4%増の98億円となり、すべての項目で過去最高となった。

内田洋行の大久保昇社長は、「大幅な増収増益となり、すべての項目で過去最高値を更新することができた。公共市場、民間市場ともに好調であり、すべてのセグメントで増収増益となった。好調な市況環境だけでなく、自治体システム標準化、学校ICTによるネットワーク増強案件、NEXT GIGA、Windows 10のサポート終了に伴う買い替え特需といったプラス要素が加わった。本来は、2026年度で過去最高値の更新を想定していたが、その前に更新した。市場成長を過少に見ていた部分があった点は反省している。いい意味で想定外だった」と振り返った。

同社では2025年度から「第17次中期経営計画」をスタートしており、「初年度としては極めて順調な結果となった。3カ年の計画は特需の反動が見られる3年目に減少するという全体的な傾向は変わらないが、全体のベースが底上げされている。2027年度の計画値は据え置いたが、今後、修正を検討していく」という。

第17次中期経営計画では、2027年度(2026年8月~2027年7月)の経営指標として、売上高3400億円、営業利益115億円を目指している。

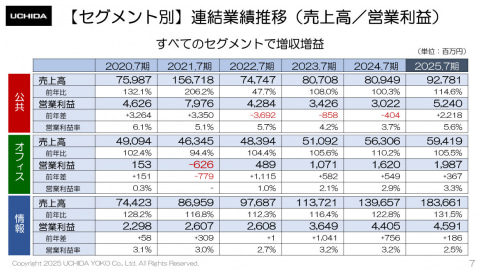

セグメント別の業績

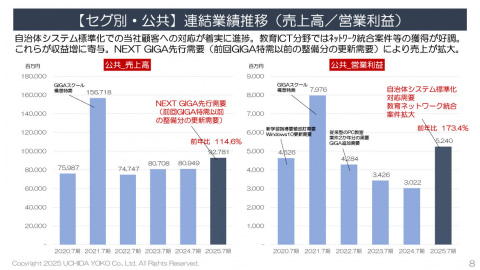

2025年度のセグメント別業績は、公共関連事業の売上高が前年比14.6%増の927億円、営業利益は前年から22億円増の52億円となった。

「自治体システム標準化に伴うシステム修正の対応が始まっており、収益面で大きく貢献してきた。これまでにも準備はしてきたが、政府によるガイドラインが固まらないため、着手ができなかった。2024年12月にほぼ固まったことから、そこから活動を本格化し、2025年3月末までに一気に動いた。手戻りが少なく、収益性を高めることにもつながっている」という。

また、「2026年3月には、原則として自治体システム標準化への更新が完了することになるが、大規模自治体の一部では遅れが見られているようである。当社の顧客である自治体においては、順調に進捗している。内田洋行では、対象となる20業務のなかで、基幹システムだけでなく教育委員会向けのシステムなども担当している」と説明した。

学校ICTにおけるネットワーク増強案件については、「GIGAスクール構想によって学校に導入された端末台数は10倍に増加している。その結果。ネットワークを増強しなくてはならないといったニーズが増加している。学校現場だけでなく、教育委員会でも同様にネットワーク強化のニーズがある。また、学習端末用ネットワークと校務端末用ネットワークに分離していたものを一本化しながら、セキュリティを強化するといった動きもあり、ネットワークの大規模化案件が増加している。民間市場での実績を生かし、収益面でも大きな貢献を見込みながらビジネスを拡大している」と述べた。

NEXT GIGA(GIGAスクール構想第二期)については、「2025年春から2026年春までが更新のピークになると予測しているが、2020年度のGIGAスクール構想以前に導入された端末の更新も、補助金の対象となり、その部分がすでに動き始めている。これが想定を上回る出足となっている。また、iPadを導入する学校が目立っている」などとした。

GIGAスクール端末の取り扱い台数では、内田洋行が国内最大規模とも言われ、「キッティングサービスでも日本最高の品質を実現し、ほとんど手戻りがないという実績を持つ点が、教育現場からも評価されている」という。

なお、自治体システム標準化やNEXT GIGAの特需終了後には、これらの領域における保守事業の獲得が見込まれており、「自治体および教育分野では、従来と異なる仕組みができあがる。これをどこが取るかがこれからのポイントになる。次期中期経営計画においては、新たな領域でシェアを取っていきたい」と語った。

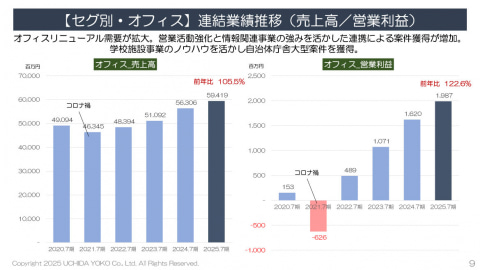

オフィス関連事業の売上高は前年比5.5%増の594億円、営業利益は前年から3億円増の19億円。過去最高の売上高、営業利益を達成している。「企業および官公庁におけるオフィス環境構築に対するニーズが強い。出社率の増加にあわせたオフィス環境の増強や、ハイブリッドワークへの対応が進展している」という。

東名阪エリアでは、営業活動を強化するとともに、情報関連事業の強みを生かした連携提案を加速。地方では自治体庁舎に働く場の整備が波及しており、公共関連事業が持つ学校施設のノウハウも生かすことで自治体の大型案件の獲得にもつながっているという。

また、「オフィスのリニューアル需要は2024年には終了すると見込んでいたが、それがいまでも力強く継続している。オフィスの空室率が低く、オフィスビルの建設、供給に対するニーズはしばらく続くだろう。2030年ぐらいまではオフィス需要が続きそうだ」と予測した。

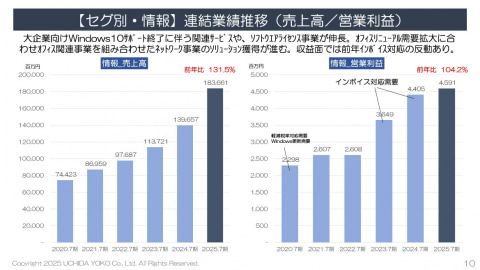

情報関連事業の売上高が前年比31.5%増の1836億円、営業利益は前年から1億円増の45億円。同セグメントも過去最高の売上高、営業利益を更新した。「2025年10月のWindows 10のサポート終了を前に、端末の更新需要の駆け込みがある。第4四半期(2025年5月~7月)になって大きく伸びている。ここでも想定以上の成果になっている」という。

Windows 10のサポート終了に伴う旺盛な需要に対して、グループ会社であるウチダエスコによるキッティングサービスを通じて、利益の上乗せを実現できている点も強調した。

また、中堅中小企業では、同社が強みを持つ食品業や建設業向けのSI案件が増加したが、前年同期にインボイス制度に対応したシステムへのプログラム改修案件が集中しており、その反動があったという。

大久保社長は、「コロナ禍以降、企業におけるネットワーク強化、DX対応、セキュリティ強化が継続的に増加しており、毎年、前年実績を上回っている。大手企業向けライセンスビジネスも高い水準で伸びている。これはもうそろそろ止まるだろうと考えていたが、第4四半期には民間企業から大型の受注を獲得し、単価上昇とシェア上昇のプラス効果がある」とした。

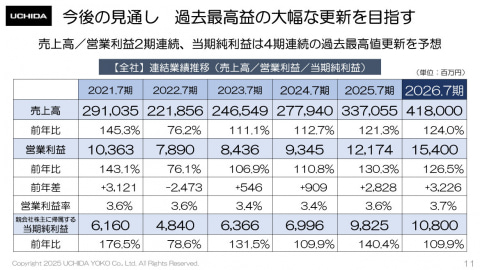

過去最高益の大幅な更新を目指す

一方、2026年度(2025年8月~2026年7月)の連結業績見通しを発表。売上高は前年比24.0%増の4180億円、営業利益は同26.5%増の154億円、経常利益は同24.2%増の163億円、当期純利益は同9.9%増の108億円を見込んでいる。

「すべての項目において、過去最高値の大幅な更新を見込む。NEXT GIGAが本格的な需要期に入るとともに、自治体システム標準化のピークも迎える1年になる。また、Windows 10の更新需要も最後の駆け込みがある。上乗せ要素が多い」と、さらなる成長に意欲を見せた。

米国向けの輸出製品の一部でトランプ関税の影響があったが、業績への影響は軽微だという。「国内製造業向けのビジネスの比重が高く、今後のIT投資の抑制が懸念される。だが、2025年7月までにプロジェクトが止まった例はない。自動車メーカーからの大型受注もあった」と語った。

また、将来に向けた投資戦略についても触れた。

大久保社長は、「内田洋行と関係会社で異なるシステムを導入していたものを刷新。グループ共通販売管理システムの導入と展開に向けた投資を継続している。賃金のベースアップなどの社員の処遇改善、働く環境のための整備を引き続き拡大している。販管費は増加しているが、それでも過去最高益を達成している」という。

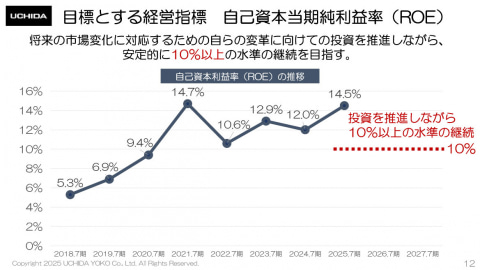

2025年度のROEは14.5%となり、目標としている安定的に10%以上を維持するという水準をクリア。「自らの変革に向けて投資を継続しながら、10%以上の水準を実現できている。特需の部分を除いても、10%以上の水準に達している」という。

さらに、「社会構造の変化に伴い、少子化に対応した社会と産業の構造変革が必須であると考えており、その結果、『人』と『データ』への投資の重要性が増し、この部分への投資が増加すると予測している。内田洋行自らも『人』と『データ』に、リソースやノウハウを集中させていく。現在、売り上げが伸長している領域はすべて、『人』と『データ』に関わる部分であり、その施策が功を奏している」と指摘した。

また、「10年以上前の内田洋行は、公共、オフィス、情報という3つの異なる分野の企業が集まっていると言われたが、それぞれがリソースを共有するようになり、オフィス関連事業では強くなかった公共分野でのビジネスが増加し、学校施設に関するノウハウを蓄積するなどの成果が生まれている。自治体からの大型案件の受注も生まれている。情報関連事業でも、オフィスリニューアルの拡大にあわせて、会議室運用支援サービスが順調に契約室数を伸ばしている。また、社員の位置情報やオフィスビルに関するデータを可視化してコミュニケーションを促すシステムも提供。ここでは、オフィス関連事業の売り上げにカウントされる事例も出ている。ITとオフィスの両方で高い実績を持つ企業はほかにはない。その点が強みとなって評価されている」などと述べた。

なお、100%子会社化したルクセンブルクのOpen Assessment Technologies(OAT)については、2025年4月に、100万人の中学生を対象とする理科の試験にCBT(Computer Based Testing)を活用した実証実験を実施したことを報告。「今年は、OATに関する事業について報告したい」と述べた。OATは、CBTのプラットフォームをオープンソースソフトウェアとして開発し、グローバルに事業を展開している。